Алексей Симонов: Две женщины и один донос. Так рождались шестидесятники

05.11.2013

ПРЕДИСЛОВИЕ АЛЕКСЕЯ СИМОНОВА:

ПРЕДИСЛОВИЕ АЛЕКСЕЯ СИМОНОВА:

Обе женщины — и автор, и героиня письма — в конце 50-х обладали весьма заметными фамилиями, и обе обстоятельно забыты новыми временами. Мне повезло быть знакомым с обеими, поэтому, да еще потому, что мое имя тоже появляется на страницах этого письма, я взял на себя смелость представить этот материал читателям «Новой газеты».

59-й год. ХХ съезд позади, но вчитайтесь: незыблемость священных символов, донос на покусившихся, хорошо организованный взрыв негодования, мерзость казенного патриотизма собраний, осуждение без суда, визг казенной прессы, изгнание из рая, отчаяние изгнанных — всё то же, кроме расстрельных приговоров и отчаяния. Разница: ныне — огромная, тогда — почти не ощутимая. Барабанной шкуре безразлично, из чего сделаны барабанные палочки, когда по ней выбивают ритмы маршей.

Так рождались шестидесятники. Сколько эпитетов придумано: удачники, обласканные дети «оттепели», счастливое поколение первой свободы — все эти истощившиеся от повторения банальности подвергаются непосильно серьезному испытанию в свете публикуемого письма, в свете события, лежащего в его основе.

Теперь об этих женщинах.

|

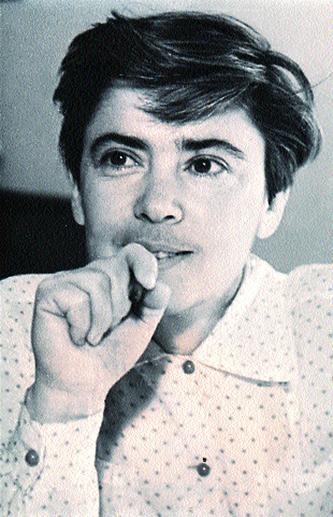

Фриду Абрамовну Вигдорову в основном вспоминают как записчицу суда над Бродским, не сильно интересуясь, как и в качестве кого она там, в этом суде, очутилась. Между тем ее слава журналиста-заступника с середины 50-х до середины 60-х не уступала славе Ани Политковской. |

Ее журналистика, а сотрудничала она в те годы в основном с «Комсомолкой», была регулярным поступком, не оканчиваясь точкой в конце статьи, напротив, она считала статью отправной точкой борьбы за судьбу своего очередного героя, независимо от того, было или не было напечатано написанное. Она же не виновата, что из ее подзащитных самым знаменитым стал Бродский. Она этого и не узнала, скончавшись в 1965 году, в 50 лет. К тому времени она была автором пяти популярных романов и нескольких книг статей и очерков.

Наташа Вайсфельд Небылицкая, дочь знаменитого ВГИКовского профессора Ильи Вениаминовича Вайсфельда. Киношное дитя, красавица-сценаристка, в ту осень ей чуть за 20. В дальнейшем, как пишут в «Яндексе», «драматург и писатель, автор более 50 фильмов». Наташа скончалась в 2008-м.

Все мы жили тогда в недавно построенном писательском кооперативе на 1-й Аэропортовской, еще не переименованной в улицу Черняховского, я — в первом, Наташа — в четвертом подъезде, а Фрида Абрамовна с мужем, Александром Борисовичем Раскиным, и двумя дочками Галей и Сашей жила в шестом. Вмешательством ее в эту ВГИКовскую историю мы, скорее всего, обязаны моей маме, Евгении Самойловне Ласкиной, упомянутой Наташей в этом письме, написанном по просьбе Саши Раскиной и ей адресованном.

И последнее. Истинный сюжет этой истории с доносом выяснился не скоро, и до тех пор я был самым удобным подозреваемым — единственным чужаком, которого знала только Наташа и пригласила как владельца магнитофона. И я действительно принес ей маг, позаимствовав его у другой барышни, за которой я в то время ухаживал.

----------------

Грязь «оттепели»

Письмо к дочери Ф. А. Вигдоровой

Дорогая Саша!

Если честно, очень рада, что ты обратилась ко мне. Столько лет прошло, а меня терзало, что никак не могла поблагодарить Фриду Абрамовну. Нет, конечно, тогда я её благодарила за всё, что она для меня сделала, но это в приватной беседе. Ф.А. не спасла нас всех от «парового катка», который надвинулся на нас со всей мощью советской государственной машины, но я уверена, если бы не её вмешательство, её бесстрашные попытки предать обширной гласности истинную историю событий, возможно, кто-то из нас сгинул бы либо в лагере, либо в психушке. A propos, сегодня первый раз за 40 с лишним лет я подробно пишу и говорю на эту тему: раньше не могла, душа переворачивалась.

Шёл 1959 год. <… > Училась я уже на 4-м курсе сценарного факультета ВГИКа. Была наивная, идеалистичная, залюбленная родными. Была уверена: мои сценарии гениальны, все будут сняты, и тому подобная чепуха. А ведь с первых же курсов неприятностей было навалом. В факультетской газетке преподаватель по истории партии Каган написал, что я пропагандистка религиозного фанатизма и оправдываю монастырские обычаи. Затем в Польше интеллигенция встала на защиту свободы слова, а мы устроили в институте митинг в поддержку. Скандал развернулся страшный. Заведующий сценарной кафедрой Валентин Туркин (один из теоретиков кинодраматургии) так кричал на нас, что казалось, его пухлые щеки лопнут. Но <… > он любил наш курс, считал его талантливым и перспективным. Тогда пронесло. Потом я, как и все сокурсники, отправилась на практику для сбора литературного материала, так полагалось. Занесло меня на Усть-Колву (сама выбрала просто по карте, ткнула пальцем), Северный Урал, кругом тайга, плотогоны, Чердынь, прошла на плотах до Соликамска. Если помните, это всё лагерные места. В посёлке, где мы жили, что назывался Рябинино, был расформированный лагерь (ведь уже умер Сталин, прошёл ХХ съезд, расстрелян Берия). Многие бывшие узники остались тут же: им некуда было возвращаться. Один из прежних зэков, Иван Иванович Каспер, эстонец, провёл в лагерях с 16 до 45 лет <… >. Мальчик приехал из Эстонии в Кронштадт в гости к родственникам. Вместе с ними и отправлен в застенок. Пытали. Потом по пересылкам и лагерям. С ним я особенно сдружилась. Он возил меня на полуглиссере по рекам и узким рукавам, где было возможно пройти. Один раз завёз в дикое место. Остановились у высокого берега, долго и трудно поднимались вверх. Я увидела ржавую колючую проволоку, покосившиеся ворота, вышки. И бараки, вросшие в землю, а земля было вытоптанная, без единой травинки. Ни птиц, ни даже привычных гнуса с комарами, — ничего. <… > Каспер рассказал, как они «строили» этот лагерь и для чего: заключённые много знали. «Для вас, евреев, — рассказывал Каспер. — Ожидалось, что скоро прибудут тысячи и тысячи». Как я могла об этом не писать в своём отчёте о практике?! Представляешь, какой скандал был в институте?! А я по-прежнему порхала, сияя толстыми румяными щеками, уверенная в непобедимости добра и справедливости…

Курс наш был необычный, маленький, не более 15 человек. Всех называть не буду, только самых заметных. Владимир Валуцкий, Иванов и Трифонов (будущие литераторы-соавторы), Наталья Рязанцева, Шорохов (секретарь комсомола факультета), Михаил Цыба, Дая Смирнова (актриса, перешедшая с актёрского к нам прямо на четвёртый курс), Джойя Афиногенова, ну и я — Наталия Вайсфельд (девичья фамилия). <… >

Ежегодно, с момента поступления в институт мы устраивали день рождения курса. Начинались занятия с 5 октября. Мы постановили, что праздник курса назначаем на первое воскресенье октября. Обычно мы собирались в институтском общежитии, но в тот злополучный год там ещё не закончился ремонт, решили искать квартиры москвичей. Самая большая, просторная была у меня, вернее, у моих родителей, около метро «Аэропорт». Родители были в командировке…

День рождения курса продумывался очень тщательно, сценарий писался заранее, как правило, нашими юмористами Ивановым, Трифоновым и Валуцким, исполнялось всё «живьём». Капустник, скетч, стихотворные миниатюры. Весёлая чепуховина. На этот год решили попробовать найти магнитофон (тогда редкость же была!). И он нашёлся у Алексея Симонова, с которым я была дружна, часто захаживала на чай к его маме Евгении Самойловне Ласкиной.

Симонов принёс магнитофон, научил ребят, как им пользоваться. Меня дома не было, носилась со Шпаликовым сначала на киностудии «Мосфильм», потом в Комитет по кинематографии — планов-то было громадьё, тысячи задумок. Геннадий Шпаликов учился на курс младше, был такой удивительный, талантливый, мы его называли «суворовец, ушибленный Хемингуэем». Когда вернулась домой, всё уж готово было — и стол, и аудиоспектакль.

Помимо привычных песенок и стишков про нас, любимых, ребята приготовили пародию на пьесы о революции, главным образом пародию на пьесу «Человек с ружьём» Погодина. Дая Смирнова — Крупская, Валуцкий — Ленин, Михаил Цыба — Дзержинский, кто исполнял человека с ружьём, честно, не помню. Теперь пора и о гостях сказать. Практически все сокурсники, а из моих друзей только Симонов.

Джойя Афиногенова пришла с мужем, М. А. Пили (очень мало), ели, веселились. Авторам создания магнитофонного спектакля выразили особую благодарность, что-то подарили, актёрам аплодисменты и какие-то смешные штучки, кажется, слепленные на скорую руку из хлебных мякишей. Мы не боролись с властью, казалось нам, пришли новые времена, старое уж не вернётся. Весь наш капустник не был фрондой, не имел острой политической подоплёки. Именно это-то было особенно обидно потом, уж лучше бы страдать за идею, а не за балабольство.

Вечер уж подходил к концу, и вдруг М. А. сказал: «Что-то, ребята, вы не такое насочиняли, сотрите-ка на всякий случай!» И мы, сопливое дурачье, стёрли. <… >

Особо хочу не забыть об М. А. В их доме я бывала частенько. Джойя — моя подруга, сокурсница, овеянная флёром беды, — пожар на корабле при возвращении из Америки, гибель матери. М. А. был на очень много лет нас старше. Показывал мне свои картины. И всё время читал бесконечные пьесы в стихах a la Жан Расин. Это завораживало, как и рассказы о том, как он работал начальником лагеря в Маньчжурии, как его отпустили из НКВД за талант в Строгановку (или ещё куда-то). Приврать он мог и любил. <… >

Прошел после дня рождения курса примерно месяц. И тут грянул гром. На Лубянку вызвали Трифонова, Иванова и Валуцкого. Меня пока никто не трогал, уж и не знаю почему. <… > Как и кто их допрашивал — вопросы можно задать Валуцкому, но он, как правило, отказывается на них отвечать. Трифонов умер, жив ли Иванов, не знаю. Потом дёрнули и меня. Но не на Лубянку, а в деканат.

Там сидел Крючечников, который работал подмастерьем у нашего мастера Евгения Габриловича. Ходили слухи, что Крючечников «настучал» на двух наших известных сценаристов (Фрида и Дунского), это стало известно, когда они вернулись из лагерей.

Рядом с Крючечниковым сидел человек без лица, имени и фамилии. Этакое ничто и никто. Он меня спрашивал, нет, выспрашивал, кто придумал, зачем, кто главный и так далее. Время от времени он чуть повышал тон и грозил статьёй такой-то, пункт такой-то. Крючечников колотил огромным кулаком по собственной коленке, его сальные, прямые, тёмные волосы подрагивали, а мне чудилось, что пахнет он жиром, немытостью. Он тоже мне грозил, кричал, доводя голос до тонкого взвизга. И тут выяснилось, что у меня скверный характер. От страха, это уж точно — не от смелости, я сломала крышку от чернильницы, что стояла на столе, запустила обломками прямёхонько в лицо человеку без лица (мимо, конечно) и завопила нечто неудобоваримое, типа: «Не сметь на меня повышать голос, прошли те времена…» и тому подобную чепуху. Цыба подслушивал под дверью, решил, что меня бьют, выломал толстую дверь, ввалилось несколько человек. На этом допрос закончился, но наши беды, конечно, только начались.

Потом было комсомольское собрание института. Помню его очень фрагментарно.

То на трибуне Василий Шукшин в просоленной гимнастёрке и сапогах. Грозный, гневный — вот она интеллигенция. А вот Борис Бланк (студент-художник, ставший нынче режиссёром) требует исключения и из комсомола, и из института. Павел Арсенов (будущий режиссёр) — голова — квадрат, чёрный, как жук, — тоже жаждет наказания провинившихся. И ни один педагог, ни один мастер словечка не молвил в нашу защиту!

Конечно, весь этот балаган не был похож на процессы 37-го года, к примеру Бухарина. Всего лишь жалкий, гнусный фарс, отголосок трагедий. Но нам было тошно и страшно. Голосование затеяли открытое, это чтобы по головам посчитать, да на заметку взять тех, кто защитить нас хочет. Подняли наши комсомольцы руки — более или менее половины за исключение? На глазок. Много воздержавшихся? Тоже подтасовать можно, а если единицы против, мы их на карандаш.

Через пару недель вышел приказ. Исключить из института Вайсфельд, Иванова, Трифонова, Валуцкого, Смирнову и почему-то Шорохова, который в тот день и у меня-то не был. Вероятно, его выбросили за то, что плохо руководил комсомольцами сценарно-редакторского факультета. Именно Шорохов пострадал более всех: без вины виноватый, потрясённый, он исчез из Москвы (был откуда-то из Сибири), там исчез, ходили слухи, что пытался добиться правды, писал в органы и ЦК партии, потом загремел в психушку, вышел, приехал в Москву через много лет, я с ним не виделась. А потом сгинул, по-моему, навсегда.

И вот осталась я без института, без привычного образа жизни, без надежд на правду и достоинство. А главное, многие, то есть те, кто клялся в вечной дружбе, боялись меня, не просто не звонили, а на другую сторону дороги переходили. Вот кошмар-то для юной дурочки! <… >

А мы, изгнанные, гадали, кто настучал-то? Зачем? Подозревали тех, кого не изгнали. Душа ломалась, крошилась, скудела. Пошла к ректору института Грошеву. Был он человеком незлобивым, не подлым в меру дозволенных партией границ. Спросила: за что всё это, зачем? Повздыхал и дал совет: «Потерпи, пережди. Я тебя восстановлю. Всех восстановлю, слово даю. Только переждите бурю». А ждать сил не было, терпению-то учиться надо.

Но это всё было несколько позже, а тогда, ещё до комсомольского собрания, в двух центральных газетах появились статьи. В «Комсомольской правде» Шатуновский («золотое перо» «Комсомолки») чуть ли не на целый подвал расписывал преступления, пьянство и всякие мерзости, которыми, оказывается, мы все годы обучения развлекались. А в «Вечерней Москве» Эдуард Хруцкий, он через пару лет стал очень модным сочинителем детективов, тоже гневно нас обвинял в гнусном отношении к революции, попрании советских святынь. Лихие журналисты, никого из нас в глаза не видевшие, не утрудили себя проверкой фактов. Приказали — ату их! Охота началась! Страшно мне было? Ещё как! И всё же пошла к Аджубею, он тогда главным редактором «Комсомольской правды» был. Совершенно забыла, как меня к нему пропустили. Большой кабинет. За столом — корпулентный, круглоглазый мужчина. Слушал меня со скучающим видом.

Я ему: «Как же ваш журналист, не встретившись со мной, понятия не имеющий даже, как я выгляжу, приписывает мне слова, которых я не говорила?! Каждая строчка в статье — ложь!» И зять Хрущёва отвечает с вялой ленцою в голосе, примерно следующее: «Да? Что ж, вполне вероятно, и есть некоторые преувеличения. Мне вас жаль, девушка, а что вы хотите?» — «Опровержения!» Аджубей: «Запомните: советские газеты опровержений не печатают». И точка.

Клубился серый, липкий туман вокруг. Исчезали приятели и друзья. Замолчал телефон. (Только один друг в то время меня не покинул — Алексей Симонов. Он бросать в беде людей не умеет. То придёт Баркова наизусть прочтёт. Или соберёт друзей, устроит стихотворный турнир в духе Франсуа Вийона. Знакомил со своими возлюбленными. Водил меня в театры, выгуливал по улицам, словно калечную собачку. Словом, делал, что мог. Когда я его нынче вижу, у меня сердце замирает от благодарности.) «Изгнанники» всё реже встречались, забились в своё одиночество, всякий переживал на свой манер. Происходили со мной тогда странные вещи. Однажды до утра прошагала из угла в угол по квартире. Вдруг внизу загрохотала машина. Двор наш замкнутый, грузовики никогда не заезжали. Глянула в окно. Жидкий рассвет. Полуторка, а на боку надпись: «Хлеб». Заметалась по квартире — сейчас придут, арестуют. Ещё до того, как Солженицына прочитала, про все эти ужасы ночных арестов и о чёрных воронках с надписью «Хлеб» или «Мясо» от тёток своих, вернувшихся из лагерей, наслышана была. Грузовик развернулся да и уехал.

А утром мне позвонила Фрида Абрамовна Вигдорова. В то время мною владело ватное отупение, я не знала, как выстроить свою жизнь, и ещё приходилось бороться с чёрной бессонницей. <… >

Фрида Абрамовна пригласила меня к себе. Пошла, ведь тогда меня и в дом-то боялись пригласить, а вот писатель и журналист Вигдорова позвала. Помню, как она на пороге встретила, — мне тогда показалось, от неё исходило мягкое тепло. Сейчас, дорогая Саша, я вынуждена перейти скорее в область ощущений, а не воспоминаний. Придумалось ли мне, или вправду так и было? Не знаю. Итак, квартира — типичный дом небогатых интеллигентов. Пахло чуть-чуть книжной пылью и почему-то ванильными булочками. Выглянули в коридор две девочки, одна постарше, кажется, обе в очках. Ф. А. рукой им махнула. Исчезли в недрах квартиры. Везде книги, в коридоре тоже. Ф.А. провела меня в кабинет. Стол, возле него кресло, у стены, кажется, секретер. Усадила меня напротив, возле стола. У Ф.А. круглые глаза, мягкие губы. Сама светится добром. Стала задавать вопросы, очень подробно. Поначалу я отвечала так, словно у меня зубы склеены. Потом Ф.А. разговорила, расшевелила меня. Что-то в тетрадке помечала.

А в это время по всем творческим вузам были разосланы письма о нашей истории. Их обсуждали на общих собраниях, так сказать, в назидание. Фрида Абрамовна, это я помню, присутствовала на многих, точно помню про Литературный институт. Там очень активно «сгрызали» Евтушенко и Ахмадулину: слишком ярок был их талант. На собрании зачитывали письмо про нас, Ф.А. удалось как-то исхитриться, снять копию письма. Она его мне показала. По дурости я копию не списала, не сохранила, а жаль. Но содержание помню очень хорошо, особенно ту часть, где говорилось, что из присутствующих на нашей вечеринке «нашёлся лишь один человек, который понял всю глубину идеологического падения студентов сценарного факультета и сообщил в соответствующие инстанции о том, что произошло на квартире у Н. Вайсфельд. Был он человек взрослый, прошедший суровую школу жизни». И фамилия сообщалась — М. А. Мне кажется, нынче мнится мне, что маме твоей удалось выступить на этом собрании в Литинституте и рассказать с моих слов, что на самом деле было записано на магнитофоне, кто посоветовал стереть запись с явным намерением сочинить донос любого содержания. Среди московской интеллигенции Ф.А. пользовалась репутацией честнейшего и чистейшего человека. Ей доверяли.

Известный ныне художник Михаил Ромадин, узнав от меня, что рассказала Вигдорова о письме, где упоминался М.А., отказался от работы над пьесой последнего, которую собирался ставить Театр им. Ермоловой. И должна заметить, даже руки ему не подал, заявив при всех и в лицо М. А., что со стукачами не работает.

В институте восстановили практически всех, кроме Шорохова. К 1963 году Валуцкий, Дая Смирнова, Трифонов, Иванов и я защитились, получили дипломы. И все, кроме несчастного Шорохова, состоялись. Многие потом говаривали: «Тогда уже наступили другие времена, это ведь не сталинская чистка». А мне думается, этого бы не было без тихой, но упорной работы Вигдоровой, которая не оставляла ни на минуту своих усилий — рассказывала о нас везде, где могла, делала тайное явным, то есть формировала общественное мнение. Помогло ли это нам? Я убеждена: безусловно.

Конечно, наша история была мелка, в это же время хватали диссидентов, мы же отделались лёгким испугом. Но Ф.А. была из той редкой породы людей, которые не выбирают «нужных» для защиты, понимают, что правду необходимо обнародовать, не важно, большая беда случилась с человеком или маленькая.

И ещё — власть боится света. Она гадит, душит, убивает в тени. Она предпочитает, словно крыса, двигаться, прижавшись к стене, по стеночке, понезаметнее. И когда прожектор, яркий луч её освещает, крыса застывает, вжавшись в эту серую стену. Вигдорова была тем лучом, который не давал власти безнаказанно и в безмолвии творить свои чёрные делишки.

Газеты не печатали её разоблачений, но Ф.А. говорила — и этот тихий голос слушали и слышали, а потом передавали от одного к другому открытую Ф.А. правду. Она не взлетала с флагом на баррикаду, она камешек за камешком строила эту баррикаду. Она со своей неизменной тетрадкой записывала весь позорный суд над Бродским, потом содержание тетрадки расходилось по стране и за границу, передавалось изустно. <… >

Удушье режима, тупость правителей, демагогия, намордник на свободу слова — превращают людей в безвольных и равнодушных скотов, управлять таким народом легче лёгкого. Мы проходим который раз (!) круг за кругом: революция, коллективизация, ГУЛАГ, Ленин, Сталин, Брежнев, теперь и путинская политическая и интеллектуальная стагнация.

Дорогая Саша! Если бы не было таких людей, как твоя мама, жизнь превратилась бы в сплошное унижение и мерзость. Фрида Абрамовна выбрала дорогу и уж не сворачивала с неё до конца дней своих. А ведь в те годы для этого требовалось небывалое мужество.

Вечно её буду помнить. Пока жива.

Твоя Наталия Небылицкая (урождённая Вайсфельд).

Москва. 25 мая 2003 г.

-----------------------------

Из "Википедии":

Фрида Вигдорова

родилась в семье преподавателя Абрама Григорьевича и Софьи Борисовны Вигдоровых. Окончила литературный факультет педагогического училища (1937), преподавала русскую литературу в школе, затем переключилась на журналистскую работу. Сотрудничала с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета». В 1940-е гг. публиковала, в основном, статьи о проблемах школы и воспитания детей (часть статей в соавторстве с Норой Галь). В 1948 году была уволена из газеты «Комсомольская правда» во время кампании по борьбе с космополитизмом в СССР.

С середины 1950-х гг. в большей степени работала на основе писем в редакцию, занимаясь помощью людям, попавшим в трудные обстоятельства, — Вигдорова стояла у истоков этой особой журналистской специальности в позднесоветской газетной печати, её продолжателями были Евгений Богат, Ольга Чайковская и др.; статьи этого рода составили две книги Вигдоровой, «Дорогая редакция» (1963) и изданную посмертно «Кем вы ему приходитесь?» (1969). Журналистские занятия человеческими судьбами привели Вигдорову к общественной активности в её естественной для рубежа 1950-60-х гг. форме: она была депутатом районного совета народных депутатов.

Особой страницей в биографии Вигдоровой как общественного деятеля стало её участие в судебном деле Иосифа Бродского, к которому она привлекла внимание многих известных деятелей культуры. В феврале 1964 г. Вигдорова присутствовала на суде над Бродским и сделала запись судебных слушаний, которая получила широкое распространение в самиздате: собственно, с этой записи, получившей название «Судилище», наряду с некоторыми ранними произведениями Александра Солженицына, и начинается история общественно-политического самиздата в России. А. Гинзбург посвятил Вигдоровой свою «Белую книгу» о процессе Синявского-Даниэля.

Запись также была многократно опубликована в разных странах и вызвала широкое движение западных интеллектуалов левой ориентации в защиту Бродского; благодаря вмешательству Жана-Поля Сартра Бродский был в сентябре 1965 г. освобождён из ссылки. К этому моменту Вигдоровой уже месяц как не было в живых; до последних дней (она умирала от рака поджелудочной железы) она постоянно интересовалась ходом дела Бродского и судьбой поэта.

Фрида Вигдорова оказывала разнообразную помощь и поддержку и другим писателям: так, при её активном участии была осуществлена публикация первых произведений И. Грековой и русского перевода сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Собственная литературная работа Вигдоровой началась с ряда публицистических публикаций — в частности, с выполненной ею литературной записи воспоминаний Л. К. Космодемьянской, матери Зои и Александра Космодемьянских. Далее последовали повести и романы: повесть о молодой учительнице «Мой класс» (1949), трилогия «Дорога в жизнь», «Черниговка» и «Это мой дом» (1961), посвящённые проблемам педагогики и становления личности подростка (романы написаны от лица С. А. Калабалина — у Вигдоровой (как и у Макаренко) Карабанов, — воспитанника А. С. Макаренко, также посвятившего себя работе в детских домах и его жены Галины Константиновны, в «Педагогической поэме» Макаренко названной Черниговкой), и дилогия «Любимая улица» и «Семейное счастье» (1965), в центре которых — психологический портрет молодой женщины, жены, матери.

В 1971 году повесть «Это мой дом» была экранизирована. Фильм под названием «Вчера, сегодня и всегда» снял кинорежиссёр Яков Базелян.

Памяти Фриды Вигдоровой посвящена песня Александра Галича «Уходят друзья».

На последней странице печатаются

объявления о смерти, а на первых -

статьи, сообщения и покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,

Одни - в никуда, а другие - в князья.

В осенние дни и в весенние дни,

Как будто в году воскресенья одни...

Уходят, уходят, уходят,

Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:

Я не верю вам, не верю, не верю!

Но приносят на рассвете газету,

И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,

А кому была улыбка - причастьем!

Есть - уходят на последней странице,

Но которые на первых - те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,

Каюк одному, а другому - стезя.

Такой по столетию ветер гудит,

Что косит своих и чужих не щадит...

Уходят, уходят, уходят,

Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,

Собирались прямиком на Гавайи!

И, как спятивший трубач, спозаранок

Уцелевших я друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу

Учиняю им поверку... Но вскоре

Вновь приносят мне газету-повестку

К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!

Уходят, как в ночь эскадрон на рысях.

Им право - не право, им совесть - пустяк,

Одни наплюют, а другие - простят!

Уходят, уходят, уходят,

Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья

Оглушила, полоснула по сердцу,

Не спешите сообщить в утешенье,

Что немало есть потерь по соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,

Словно сдачу, словно гривенник стертый!

Я ведь все равно по мертвым не плачу -

Я не знаю, кто живой, а кто мертвый.

Уходят, уходят, уходят друзья,

Одни - в никуда, а другие - в князья.

В осенние дни и в весенние дни,

Как будто в году воскресенья одни...

Уходят, уходят, уходят,

Уходят мои друзья!..

1963

Источники: http://www.novayagazeta.ru

"Википедия" , http://www.bards.ru

.png)