Караимы Галича – история и наследие подзабытой общины

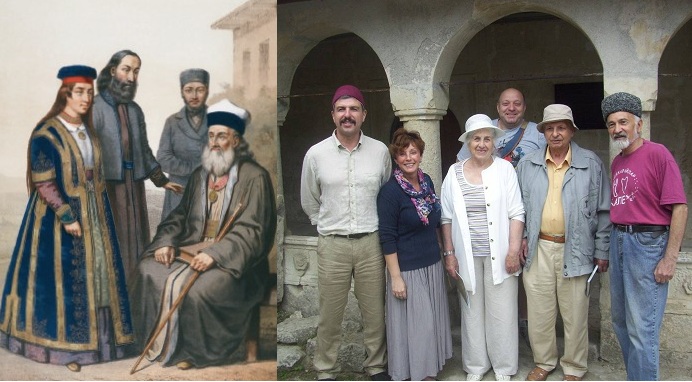

Десятки народов населяют Украину в наши дни, и часть из них также считает эту землю своей родиной. Еще десятки народов, которые считали земли Украины родными, уже исчезли. Но есть и те, что находятся на грани между выживанием и забвением. О них украинское общество знает слишком мало, хотя живем все рядом на протяжении веков. В последней группе находятся немногочисленные караимы: народ огузско-кыпчакской подгруппы тюркской языковой группы.

Почти все представители этого народа исповедуют караимизм — авраамическую религию, родственную иудаизму, но в то же время очень отличную от него. В частности, они признают абсолютный авторитет Торы (Ветхого Завета) и считают, что ее нельзя дополнять. Отсюда — отвержение Талмуда [9, s. 140-141; 44; 47]. Ветхий Завет, по караимскому вероучению, должен читать и толковать каждый верный лично. Отсюда — неприятие раввинистической традиции иудаизма и тому подобное. В конце концов, сам термин «караимы» в переводе означает «читатели». То есть, читатели Завета Ветхого [9, s. 138]. Руководителями караимских общин издавна были гаккамы (hakkam, мн. ч. hakkamim) — мудрецы, лидеры общины [10, s. 102; 45]. В религиозной сфере, в отличие от иудеев, руководителями общин караимов стали газзаны (hazzan, мн. ч. hazzanim) [45]. В ХХ в. в караимских общинах также появилась светская администрация, но, несмотря на волны секуляризации, религия в истории и современной жизни караимской общины сыграла и продолжает играть исключительно важную роль.

«Иногда религия является действенным (если не единственным) фактором сохранения национальной самобытности, культурной автономности и т.п., особенно когда это касается свободы бытия национальных меньшинств и коренных народов Украины» — это слова о караимах [1, с. 156].

Численность и распространение караимов

Появление караимизма фиксируют в VIII в. в Багдаде. Основателем этой религии был Анан бен Давид из Басры [43; 47]. В дальнейшем это религиозное течение распространилось по территории Ближнего и Среднего Востока и попало в Европу через Византию и Хазарский каганат [2, с. 959; 19 s. 5]. В Украине караимы, как и крымские татары, официально признаны автохтонным народом Крыма. Уже в 1991 году, как только улучшились условия для религиозной жизни, на полуострове начали свою деятельность две караимские общины [3, c. 25]. В 2008 г. их было уже 13 [3, c. 41].

Караимы были среди депортированных во времена тоталитарного режима и подпали под утвержденную 10 января 2002 г. Постановлением Кабмина Украины программу адаптации и интеграции в украинское общество репатриантов [34]. В нашем государстве, согласно результатам Всеукраинской переписи населения в 2001 г., проживали 1196 караимов. Из них 671 жили в АР Крым, 106 — в Ивано-Франковской области, 65 — в Одесской области и 64 — в Днепропетровской области. Караимский язык родным в 2011 г. считали в Украине только 96 человек [35]. Если учесть, что в 1989 г. караимов в тогдашней УССР было 1404 [36], то ситуация выглядит на самом деле драматичной. В то же время из-за длительной изоляции общин, разбросанных на территории Украины, культурное караимское сообщество Украины выработало не один диалект, а два: крымский и галицко-волынский (его еще называли южным по отношению к «северному» или тракайскому диалекту литовских караимов — авт.) [17 s. 6].

Подробная история караимов в нашей стране до сих пор остается одним из белых пятен. Она овеяна легендами и альтернативными толкованиями, многочисленными подзабытыми драмами и недомолвками. Трудов украинских ученых, посвященных караимам во времена независимости, мало. Особенно не хватает внимания к западноукраинским караимским общинам — крупнейшими здесь были луцкое и галицкое сообщества. Первому из них в 2015 году посвятил книгу «Караимы Волыни» Владимир Шабаровский [28]. Что касается галицкой общины, то появление тщательного исследования о ней – актуальная задача украинской науки. Ведь даже то, что появилось в свободной науке «западного» мира, не всегда является беспристрастным и лишенным исторических стереотипов относительно взаимоотношений караимов и украинцев. Смотрите, например, многочисленные обобщенные пассажи о преследовании караимов украинскими националистами и даже о принуждении их вступать в ОУН в книге М. Кизилова 2015 года, часто без нужных ссылок на источники [15]. Интересные данные о развитии и культуре галицких караимов помещены в караимской прессе периода между двумя мировыми войнами, в частности в журнале «Myśl karaimska», в трудах М. Балабана, А. Мардковича-Кокизова и т.д. Важную музейную и исследовательскую работу по изучению местных караимских древностей проводят в национальном заповеднике «Древний Галич» и его структурной единице — Музее караимской истории и культуры, основанном в июне 2003 г. [33].

Истоки общины в Галиче

Приход караимов в княжескую столицу в Галиче задокументирован в летописях или грамотах, а интерес к появлению представителей этой религиозной и национальной общности в Галиции среди ученых появился довольно поздно, в XIX в. Уже с тех пор в историографии закрепились три теории о происхождении галицких караимов. Согласно первой из них, караимы осели здесь в начале XVI в., эмигрировав из Османской империи. Во второй версии говорится о переселении их князем Витовтом, но не в ХIV-XV вв., когда он на самом деле правил, а в XIII в. В соответствии с третьей версией, 80 семей караимов поселились в Галиче в 1246 г., после того, как князь Даниил Галицкий заключил об этом соглашение с ханом Батыем в середине XIII в. [9, s. 143-144; 14 p. 32, 200, 326-327; 26 s. 37-38, 39]. По М. Кизилову, автором версии о поселении во времена короля Даниила был, скорее всего, галицкий караимский мудрец Иосиф-Соломон Луцкий. [14 p. 326-327]. Сам же исследователь склоняется к мнению, что караимы могли прийти в Галич, повторяя мысль М. Балабана.

«Что случилось с караимской общиной во Львове? Наиболее вероятной является гипотеза, что львовские караимы перебрались в начале XVI в. в Галич, где уже существовала некая караимская община, или вообще такой не было, — писал М. Балабан. — Ведь кроме утверждения раввина Леоновича, в городских актах XV и даже XVI в. нет даже упоминания о них, хотя о евреях какое-то упоминание все-таки было» [7, s. 17-18].

Впрочем, уже в следующем предложении исследователь дает вероятный ответ, предполагая, что местная администрация могла просто не отличать караимов от иудеев [7, s. 18]. Не следует забывать и того, что Богдан Януш в 1912 г. писал о галицкой общине как самой старой, с которой зародилась львовская [12, s. 8, 9]. Одним из доказательств давности этого сообщества в городе этот автор считал расположение ул. Караимской в старой части поселения — у самого Высокого замка [12, s. 9].

Из источников известно о значительных общинах караимов не только в Галиче, но и в селе Кукезов нынешнего Каменка-Бугского района Львовской области. Также по несколько караимских семей действительно жили во Львове, Станиславе, Жовкве, Самборе, Тисменице, Бережанах, Залукве, Жираве, Дорогове, Кончаках, Дубовцах, Кольчино и Бибрке [14, с. 89-90]. Другим названием ул. Армянской во Львове, согласно Б. Янушу, была ул. Караимская [12, s. 8]. А.Зайончковский утверждал, что Караимской была когда-то ул. Бляхарская [26, s. 44]. Впрочем, меньшие общины понемногу угасли, и даже сообщество в Кукезове исчезло где-то после 1831 г. Было и такое, что караимы из меньших общин, которые угасали, перебирались в Галич и Луцк.

Тадеуш Чацкий утверждал, что галицкие караимы имели привилегии уже с XVI в., хотя выражал уверенность, что они должны были иметь и более древние грамоты [9, s. 143]. С тех пор должна было происходить и старая галицкая кенеса [7, s. 23].

По М. Балабану, древнейшее упоминание о «жидах» в Галиче происходит с 1488 г. и связано с именами Чечки и Машика из Галича [7, s. 18]. В дальнейшем, вплоть до последней четверти XVI в., речь идет исключительно о галицких евреях, но не о караимах.

«И только 30 июня 1578 г. получают галицкие караимы свои локационные привилегии — это первый акт, свидетельствующий об их существовании в Галиче. Этот акт караимы также считали основным и давали каждому королю для подтверждения. После раздела Польши предложили его и австрийской власти» [7, s. 19].

Привилегию 1578 г. предоставил польский король Стефан Баторий, и в этом документе действительно есть намеки, что караимская община существовала уже в течение длительного времени: в документе помещено выражение «по древним правам и обычаям» [7, s. 19].

Подробные известия о караимах в Галиче появляются уже в XVII в. Так, согласно результатам люстрации Галича в 1627 г., в городке было 24 караимских домохозяйства и только несколько собственно еврейских [7, s. 20; 15, s. 41]. Это уже позже, в XVIII в., соотношение между обеими общинами меняется. По переписи 1765 г., в Галиче было 99 караимов и 258 евреев раввинистической традиции [7, s. 20; 26, s. 48].

В 1640 гг. в Галич прибыл из Иерусалима караимский кантор Давид Хазан и зафиксировал то, что местные его собратья не понимали иврита, а общались только «по-татарски» [7, s. 21; 12, s. 9].

«Покинул он тогда галицкую общину и отправился в Литву, где рассказал об одичании галицких караимов, — пишет М. Балабан. — Скоро выбрались в Галич двое братьев «апостолов» Иосиф и Исаия. Старший из них стал газзаном в Галиче и провел здесь реформы вроде литовских. С тех пор началась новая эра в жизни караимской общины. Включенная в круг сообществ целой Речи Посполитой возвышается она духом и начинает выдавать из себя людей способных, таких, кто имел значение для караимской литературы» [7, s. 21].

Газзан Иосиф происходил из Деражни на Подолье и уже в Галиче прославился своими толкованиями Псалмов Давида [25, s. 15]. Он получил прозвище Га-Машбир и стал основателем династии религиозных лидеров галицкой общины. После него газзанами стали его сыновья Моисей и Самуил. Далее эту должность занимали родственники Га-Машбира: Мордехай, сын Самуила Моисей, сын Мордехая Исаия и сын Моисея Самуил. На последнем в 1802 г. угасла линия этих реформаторов религиозной жизни караимской общины [7, s. 21]. Могила Га-Машбира была ухоженной на караимском кладбище у Галича еще перед Первой мировой войной:

«Пусть будет записан до последнего поколения тот день, который принес много несчастья, сломал сердца и похоронил колодец мудрости — таинственны и красивы его сентенции — на века пусть прославляет этот памятник имя его: Иосифа Гамашбира из города Орон», — говорится в эпитафии на надгробном камне [12, s. 9].

Согласно декрету от 28 августа 1787 года, еврейские семьи Австрии должны были принять немецкие фамилии, что и сделали. Зато галицкие караимы, как пишет М. Кизилов, приняли в качестве фамилий полонизированные (этот исследователь часто относит к польским влияниям на караимов влияния украинские — авт.) версии традиционных еврейских имен [14, с. 91]. Эта особенность, по словам ученого, отличала караимов Галичины от их собратьев с Волыни, из Литвы и Крыма, среди которых были распространены тюркские имена и фамилии [14, с. 91]. Самыми распространенными фамилиями галицких караимов были Новахович, Ешвович, Леонович, Зарахович, Ицкович, Мордкович, Сулимович, Шулимович, Абрагамович [14, с. 91].

Общество и его лидеры при Австрии

После того, как газзанский род Га-Машбира оборвался, религиозным главой сообщества в течение 1802-1810 гг. в Галиче стал Шалом бен Захария Захарьясевич (1765/1866 — 1813). Этот человек был хорошо образованным во всех сферах «израильской мудрости»: философии, теологии, истории, грамматике, литургике и мистицизме [14, с. 105, 107].

Учеником и преемником Захарьяшевича — газзаном в 1810-1851 гг. — был Абрахам бен Леви-Леонович, «несомненно харизматичная фигура в истории галицких караимов в XIX веке» [14, с. 107]. Отца этого газзана поздние караимские источники называли основателем городского магистрата в Галиче [14, с. 108]. Леви-Леонович активно работал на благо общины с австрийскими властями, иудеями раввинистической традиции и христианами. Он решал финансовые вопросы общины, для этого даже путешествовал в Россию. Но в то же время он интересовался историей своего народа, вел праведную жизнь и заслужил имена «святой» и «князь мудрецов своего поколения» [14, с. 107; 25, s. 16]. Этот газзан вел активную переписку с лидерами еврейской Хаскалы — движения за духовное возрождение иудеев [7, s. 22]. Очевидно, что этому диалогу способствовало довольно критическое отношение представителей Хаскалы к талмудической традиции [47]. Это сближало их с караимскими интеллектуалами.

В 1813 г. к Леви-Леоновичу обратился с письмом львовский митрополит Антон Ангелович — просил информацию об истории местной караимской общины [7, s. 21; 14, с. 199; 29]. Известно, что газзан ответил, но ни обращение, ни ответ до сих пор не найдены. Впоследствии к Леви-Леоновичу обращался галицкий историк Денис Зубрицкий и даже опубликовал его хронику [14, с. 200]. Когда в 1830 г. в Галиче сгорела старая кенеса, то Леви-Леонович приложил усилия, чтобы восстановить ее и сделать еще лучше, что и осуществили в 1836 г. [7, s. 21-22, 23; 18, s. 26].

Абрахам Леви-Леонович умер 28 января 1851 г. Следующим газзаном в 1851-1867 гг. стал его сын Иосиф Леонович (1794-1867). Как и отец, Иосиф был членом местного магистрата и занимался наукой, в частности вел переписку с лидерами Хаскалы [7, s. 22].

«Позиция Леоновича в обществе стала даже более влиятельной в 1859 г., после его поездки в Вену, где он имел личную встречу с императором Францем Иосифом. Достижением Леоновича было, вероятно, издание четырехтомного сиддура (молитвенника), направленного эксклюзивно на использование галицким караимским сообществом» [14, с. 109].

С 1869 г. караимы Австрийской империи хоть и были обязаны проходить службу в армии, но их набирали только в медицинские части [14, с. 326]. Благодарить за это нужно именно Иосифа Леоновича [7, s. 22].

Газзаном в 1867-1884 гг. был Иосиф Морткович, который также находился под влиянием Хаскалы и «надеялся суметь… совместить караимов с евреями…» [7, s. 22]. Он же писал поэзию и переводил иудейские молитвы на караимский язык [7, s. 22]. По Мортковичу, в 1871 г. галицкую общину посетил караимский мудрец Авраам Фиркович и этот визит был для «маленькой уединенной общины целой чередой праздников» [7, s. 22]. Были в общине того времени, конечно, и культурные деятели — среди них выделялся талантом поэт Захария Абрагамович (1878-1094) [30; 20, s. 16-17; 25, s. 12].

В 1884-1898 гг. газзаном в Галиче служил Иосиф Леонович, в 1898-1900 гг. — Симха Леонович, в 1900-1922 гг. — Шалом Новахович [7, s. 23]. При последнем из них в 1913 г. в Галиче произошел пожар, который уничтожил большую часть караимских хозяйств и крышу кенесу [7, s. 23; 18, s. 26].

И хотя М. Кизилов пишет, что изоляция галицких караимов от прочих в 1772-1918 гг. и религиозный запрет на смешанные браки привели к уменьшению их количества в городе, в 1896 г. сообщество насчитывало 192 человека [14, p. 326; 26 s. 48]. Состояние караимской общины усложнила Первая мировая война: кенесу и многие дома в Галиче ограбили [15, с. 108].

«Сразу заняли Галич москали, а по их отступлении в 1915 г. вспыхнула здесь холера, унесшая несколько жертв. Скоро вокруг Галича начались бои, и австрийское командование эвакуировало весь город. Караимы вместе с другими жителями оставили свои извечные усадьбы, а немецкие солдаты, потому что в 1916 г. над Днестром стала немецкая армия, разобрали большую часть домов на дрова для отопления или на материалы для шанцев, от кенесы остались только стены» [7, s. 23].

На ул. Караимской уцелел только один дом [18, s. 27]. Поэтому пришлось еще раз все восстанавливать.

Согласно официальным данным, в 1919 году в Галиче, Львове и селах Залуква, Жирава и городке Бибрка жили примерно 150 караимов [15, с. 111]. Более того, когда в 1919 г. вернулись мобилизованные мужчины, то оказалось, что все остались живы [7, s. 23; 18, s. 27-28]. Впрочем, началась эпидемия тифа, которая унесла четверть общины, сказались и украинско-караимские недоразумения [7, s. 23]. По статистике, в 1830-1923 гг. в Галиче зарегистрировали 468 рождений, 454 смертей и 124 браков караимов [24, s. 33].

Галицкая община в межвоенный период

После Первой мировой войны Галичина оказалась в составе Польши. На территории этого государства остались примерно 1000 караимов (в 1936 г. их было уже около 800) [19, s. 6]). Межвоенный период стал, возможно, временем расцвета караимской общины, но и временем поиска ответов на вызовы секуляризации, существования в скорее антисемитской атмосфере, сокрытия еврейского характера и религиозности, тюркской этнической идентичности [14, с. 327-328]. В 1922-1934 гг. галицким газзаном был Исаак бен Мозес Абрагамович, а еще в 1919 году местные караимы избрали первое светское руководство [15, с. 117; 18, s. 28, 29; 26, s. 46].

В то время общине как объединению принадлежал участок под кенесой, небольшой сад возле нее и три четверти морга (42 сотки — авт.) пахотной земли в селе Залуква — значительную часть потребностей приходилось обеспечивать путем сбора пожертвований [18, s. 29].

Но межвоенный период характеризовали масштабные изменения не только внешних условий жизни этнорелигиозного сообщества, но и глубокие трансформации во внутренней жизни. В частности, в 1930-х караимский язык стал литургическим и литературным языком польско-литовских караимов [14, с. 328]. В консервативной галицкой общине эти трансформации, поддерживаемые на общекараимском уровне гаккамом Сераей Шапшалом, были медленными и не столь ощутимыми [14, с. 328]. Впрочем, это не могло не повлиять и на ярых консерваторов.

Количественно караимская община Галича во времена Польши была небольшой. Поэтому когда среди более многочисленных галицких евреев в межвоенный период зафиксирован только 1% смешанных браков, караимы женились вне собственного сообщества чаще [14, с. 244-245]. В 1931 и 1934 годах в Польше было 724-729 караимов, в том числе в Галиче — 145-150, что составляло около 3% местных жителей [15, с. 111, 116].

Во времена межвоенной Польши основу хозяйства караимских семей составили землевладения и сельское хозяйство, хотя множество караимов работало служащими различных госучреждений, а также адвокатами и рабочими на железной дороге [14, с. 241; 15, с. 116-117; 39, s. 19].

В 1923 г. община Галича единственной из всех общин тогдашней Польши отказалась от идеи создания Караимского религиозного союза тогдашней Польши, поскольку другие общины считали, что глава сообщества занимает должность в течение определенного срока, а в Галиче – что пожизненно [14, с. 242]. Это не означало раскола. К примеру, 30 февраля 1924 г. глава галицких караимов Захария Новахович председательствовал на общекараимской конференции в Вильнюсе [15, с. 118]. И все же только в 1927 г. галицкие караимы присоединились к вышеупомянутому религиозному союзу, а уже 11-12 июня того года в Галиче прошел съезд представителей данного народа из Второй Речи Посполитой [14, с. 242; 15, с. 118; 16, s. 48; 22, s. 2]. Главой религиозного объединения караимов в этот период был Серая Шапшал [10, s. 102; 19, s. 16].

С 19 апреля 1925 г. в Галиче после 10-летней паузы заработала восстановленная усилиями общины религиозная школа [7, s, 24; 23, s. 26]. В 1927 году община обратилась к властям, чтобы те предоставили субсидию для создания должности учителя караимской религии, однако из Министерства вероисповеданий и образования ответили, что поскольку в городе есть только семь караимских детей школьного возраста, то это невозможно [14, с. 243-244; 15, с. 119]. Поэтому детей учил руководитель общины газзан Исаак Абрагамович, а также Моисей Шулимович в доме Зараха Зараховича [14, с. 244; 15, с. 108, 119]. Вообще галицкая община быстро вошла в сферу духовной и культурной жизни, ритм хода которого задавали литовские караимы: значительное внимание галицким собратьям уделял С. Шапшал. Один из самых торжественных визитов этого пастыря в Галич состоялся 28 мая 1929 г. [11, s. 42-44].

«Караимская мысль» и галичане в ней

Когда с 1924 до 1939 гг. в Вильнюсе начал выходить журнал-ежегодник «Myśl karaimska», галицкая община получила достойную репрезентацию как на его страницах, так и в редколлегии. Членами последней, начиная с третьего номера, были газзан Шемайя Фиркович из Тракая (Троки), Тадеуш Ковальский из Кракова, адвокат д-р Захария Новахович из Галича, Ананьяш Роецкий из Вильнюса — редактор, Захарий Шпаковский из Луцка, Ананьяш Зайончковский из Кракова (с № 10 он стал редактором и был уже доктором, доцентом Варшавского университета), Зарах Зарахович из Галича [5]. Видим в этих перечнях сразу двух караимов-галичан. «Myśl karaimska» также активно освещала жизнь караимов в Галиче — об этом писали, прежде всего, сами члены общины.

Некоторое время «Myśl karaimska» была единственным печатным органом караимов Второй Речи Посполитой. Когда же в Вильнюсе начал выходить еще один — газета «Sahyszymyz» («Наша мысль»), то караимская община запротестовала. Дело в том, что «Sahyszymyz» ее редактор и издатель Овадиус Пилецкий выпускал параллельно на тракайском диалекте караимского языка и на русском языке. Караимская общественность восприняла это как вызов и попытку бросить тень на представителей своего народа как толерантных граждан Польши [5]. Более того, 12 июня 1927 г. в Галиче состоялась конференция караимских общин, которая подвергла осуждению издание Пилецкого и отметила, что за его содержание «караимская общественность не несет ответственности» [5; 6, s. 76]. Очевидно, что такую реакцию следует рассматривать, учитывая в качестве фона тогдашнюю польскую политику и польско-советские отношения.

Среди караимских интеллектуальных лидеров их галицкой общины в межвоенный период следует назвать уже упомянутого мецената Захарияша Новаховича (1883-1960), а также переводчика библейских текстов на караимский язык и корреспондента «Myśl karaimska» Зараха Зараховича (1890-1952). Действовали в Галиче в те времена и общественные организации «Кружок караимских женщин» [27, s. 119], «Кружок молодых караимов» и любительский театр [13, s. 148; 15, с. 108, 119].

В первой половине 1930-х гг. община активно обсуждала идею строительства собственного Народного дома [8, s. 118-119]. Культурная жизнь, хоть и небольшой (в начале Второй мировой войны в городе и окрестностях было 122 караимов), но целостной общины продолжалось. В 1937 г. здесь представил свою поэму «Галич» популяризатор караимского языка и редактор издания «Karaj Awazy» Александр Мордкович [46]. Произведение было посвящено галицкой караимской общине и ее роли в жизни восточноевропейских караимов [15, с. 122]. В том же году Галич посетили крымские татары-эмигранты из Румынии [21, s. 148].

Война, оккупации и упадок

В 1939 г. началась Вторая мировая война и Галич заняли советские войска. Тогда в городе было 112 караимов, объединенных в 30 семей [37]. Начался период невосполнимых потерь. Руководителя общины Иешуа Леоновича арестовали и выслали в Сибирь, где он погиб в 1940/1941 гг. [15, с. 312]. Почти одновременно в 1940 г. умер газзан Марек (Мордехай) Леонович и его заменил Моисей Шулимович [15, с. 312]. В условиях советского тоталитаризма община имела довольно незначительные шансы на выживание, но начались боевые действия. Как оказалось, политика деиудеизации караимов и укрепления их тюркской идентичности не нарушила добрых взаимоотношений с иудеями, но спасла представителей этой этноконфессиональной группы от уничтожения нацистами во время Холокоста [15, с. 278, 284, 287, 288]. По М. Кизилову, С. Шапшал хорошо знал об опасностях со стороны нацистов от своих собратьев из Германии еще задолго до начала боевых действий и своими действиями спасал общину [15, с. 292]. В конце концов, нацисты после определенных колебаний все-таки признали, что караимы – не евреи [14, с. 328-329; 15, с. 309].

После войны власти разрешили караимам эмигрировать в Польшу на основании того, что они были ее довоенными гражданами. В 1940-1950-х из Галича в эту страну выехали 24 караимов, а к обществу в Литве — 11 [15, с. 374, 378].

«Во время Второй мировой войны галицкие караимы потеряли большинство своих интеллектуальных лидеров. Газзан Мордехай Леонович умер в 1940 г., главу общины Иешуа Леоновича выслали в Сибирь. Новый глава общины Самуэль Ешвович умер во время войны. В 1946 г. бывший газзан и образованный член общины Исаак Абрагамович выехал. Оставили Галич также будущие ориенталисты Зигмунд Абрагамович (1923-1991) и Юзеф Сулимович (1913-1973). Еще один интеллектуальный лидер общины межвоенного периода Новах Шулимович после 1945 г. прекратил все контакты с караимами. По информации, сохранившейся на надгробиях местного кладбища, между 1939-1945 гг. умерли восемь караимов» [15, с. 378].

Отдельно здесь следует отметить особу Юзефа Сулимовича, который был мобилизован сначала в советскую армию, в 1944 году перевелся в польскую, а после войны стал известным тюркологом и в мае 1964 г. посещал Галич ради сбора караимских экспонатов [49].

В 1940-1950-х галицкая община караимов насчитывала только 40-50 человек, а в течение 1946-2002 гг. в ней родились только пять человек, в то время как умерли 17, а еще многие эмигрировали [15, с. 379]. В кенесе в те времена служил Моисей Шулимович [37]. Также верующие собирались для религиозных обрядов по частным домам, ведь караимской молодежи запрещали ходить в кенесу, как украинской — в церкви [15, с. 380].

В 1959-1960 гг. галицкую кенесу закрыли и превратили в склад, а затем — в РЭС. Впрочем, тогдашний председатель райисполкома Иван Галущак предварительно подсказал караимам, чтобы забрали значимые для них вещи [30; 37]. Поэтому удалось спасти как книги, культовые и обрядовые вещи, так и четырехметровый алтарь-гехан — его впоследствии передали в Крым и установили в малой кенесе в Евпатории. В 1985 году галицкую кенесу вообще разрушили, построив рядом первую девятиэтажку Галича [15, с. 384; 30]. Как сообщил заведующий научно-образовательного отдела национального заповедника «Древний Галич» Ярослав Поташник, на месте кенесы планируют установить памятный знак.

В 1996 г. местные караимы праздновали 750-летие своего поселения в городе, а в 2000 г. зарегистрировали свою общину [15, с. 437, 442]. Также в течение 1997-2000 гг. продолжались научные исследования на караимском кладбище; тогда очистили и перевели эпитафии, издали каталог из более 200 надгробий [30]. Но это произошло, к сожалению, уже на склоне существования этого небольшого караимского пристанища над Днестром.

Значительные усилия для сохранения и популяризации наследия галицких караимов приложил первый заведующий Музеем караимской истории и культуры Иван Юрченко. Именно в этом учреждении можно узнать много интересного о жизни, культуре и вере галицких караимов. Музей действует в одном из сохранившихся и отреставрированных караимских домов на площади Рождества, 33 в Галиче. В комплекс включены экспозиции указанного дома со многими вещами из кенесы, дома представителей этого народа нач. ХХ в. на ул. Караимское кладбище в селе Залуква [30; 31; 32; 33]. Музей работает ежедневно с 9.00 до 18.00, последняя экскурсия может зайти в 17.00. Телефоны: (03431) 2-31-05 и 2-16-63.

Владимир Мороз, Религиозно-информационная служба Украины | «Украина сектантская»

1. Бучма О. Политология религии: становление и содержание // Украинское религиоведение, 2009, Спецвыпуск, № 1. — С. 140-158.

2. Караимы // Энциклопедия украиноведения. — Т. 3. — Львов: НОШ, 1994. — С. 959.

3. Колодный А. Конфессиональная сеть Украины: конфессиональные и региональные срезы // Украина религиозная, коллективная монография. Книга первая: Состояние религиозной жизни Украины // Украинское религиоведение, 2008, № 46. — С. 23-48.

4. Религиозная сеть Украины Украина религиозная, коллективная монография. Книга первая: Состояние религиозной жизни Украины // Украинское религиоведение, 2008, № 46. — С. 426-436.

5. Яблоновская Н. В. Журнал «Myśl karaimska» (1924-1947): диалог с караимскими периодическими изданиями 1920-1930-х годов // Культура народов Причерноморья, 2008, № 136, С. 315-32.

6. Sahyszymyz («Nasza Myśl») // Myśl karaimska. – 1928. – T.1. – № 4-5. – S. 74–76.

7. Bałaban Majer. Studja historyczne. – Warszawa, 1927. – 197+V s.

8. Budowa domu karaimskiego // Myśl karaimska. – 1936. – № 11. – S. 118–119.

9. Czacki Tadeusz. Rozprawa o źydach I karaitah. – Zeszyt 44. – Kraków: Nakładem drukarni Czasu, 1860, – 180 s.

10. Grewelski Stefan. Wyznania protestanckie I sekty religijne w Polsce współczesnej. – Sandomierz: Nakładem Diecezjalnego Zakładu Graficzno-Drukarskiego w Sandomierzu, 1935. – 166 s.

11. Historyczne dni w Haliczu // Myśl karaimska. – 1929. – № 2. – S. 42–44.

12. Janusz B. Ostatni z Mohikanów galicyjskych // Świat. 1912. – № 16. – S. 8-9.

13. Karaimski teatr amatorski // Myśl karaimska. – 1937–1938. – № 12. – S. 148.

14. Kizilov Mikhail. The Karaites of Galicia. An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks and the Slavs 1772-1945. – Leiden, Boston: Brill, 2009. – 461 p.

15. Kizilov Mikhail. The Sons of Scripture. The Karaites in Poland and Lithuania in the Twentieth Century. – Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. – 528 p.

16. Konferencja w Haliczu // Myśl karaimska. – 1929. – T.2. – № 1. – S. 46.

17. Kowalski Tadeusz. Język karaimski // Myśl karaimska. – 1926. – T.1. – № 3. – S. 3–7.

18. Listy z Halicza. // Myśl karaimska. – 1924. – № 1. – S. 26–30.

19. Mardkowicz-Kokizow A. Ogniska karaimskie. – Łuck : Drukarnia Richtera, 1936. – 16.

20. Szulimowicz N. Ku obchodowi 20-lecia zgonu b. p. Z. Abrahamowicza // Myśl karaimska. – 1924. – № 1. – S. 16–17.

21. Tatarzy krymscy w Haliczu // Myśl karaimska. – 1937–1938. – № 12. – S. 1–4. 148.

22. Witaj pasterzu // Myśl karaimska. – 1926. – T.1 – № 4–5. – S. 1–4.

23. Z. Z. Halicz. Otwarcie szkoły parafjalnej // Myśl karaimska. – 1926. – T.1 – № 3. – S. 26.

24. Z. Z. Ze statystyki Karaimów w Haliczu // Myśl karaimska. – 1924. – № 1. – S. 32–33.

25. Zajączkowski Ananjasz. Literatura karaimska // Myśl karaimska. – 1924. – № 1. – S. 7–17.

26. Zajączkowski Ananjasz. Na marginesie studjum Bałabana “Karaici w Polsce” // Myśl karaimska. – 1928. – T.1. – № 4-5. – S. 35–69.

27. Zarachowicz Zarach. Koło pań karaimskich // Myśl karaimska. – 1936. – № 11. – S. 119.

28. Васильчук Надежда. На земле галицких караимов состоялась презентация книги Владимира Шабаровского «Караимы на Волыни» (11 августа 2015 г.)

29. Васильчук Надежда. Основатели музея караимской истории и культуры (11 марта 2015 г.)

30. Добош Галина. Галицкие караимы: осталось только двое

31. Музей караимской истории

32. Музей караимской истории и культуры

33. Музейный круг Прикарпатья

34. Программа адаптации и интеграции в украинское общество депортированных крымских татар, а также лиц других национальностей, возрождения и развития их культуры и образования

35. Распределение населения регионов Украины по родному языку

36. Распределение населения по национальности и родному языку (0,1)

37. Ткачик Наталья. Последний караим Галича (25 августа 2015 г.)

38. Чемеринский Андрей. О прошлом караимов и популяризацию их истории говорили в Галиче (21 сентября 2012 г.)

39. Abkowicz Mariola, Sulimowicz Anna. Karaj jołłtary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii

40. Fortuna Małgorzata Urszula. Karaimizm w Polsce (17 grudnia 2011 r.)

41. Halicz

42. International Institute of Crimean-rite Karaites: Halich

43. Karaite Judaism // https://en.wikipedia.org/wiki/Karaite_Judaism

44. Karaites. Encyclopedia of World Cultures | 1996 | Colligan, Sumi COPYRIGHT 1996 The Gale Group, Inc.

45. Karaites – History and Cultural Relations

46. Mardkowicz Aleksander, Awazymyz

47. Pełczyński Grzegorz. Protestanci judaizmu? // Awazymyz. – 2006, 1 (12), № 12-13

48. Sulimowicz Anna. Czasopisma karaimskie. // Awazymyz 1999, 2 (3), 13-14

49. Sulimowicz Anna. Mieczek I Siunek // Awazymyz 2013, 1 (38), 4-13

Источник: Центр Льва Гумилева

Air Force 1

.png)